学而笔记:谈谈《琵琶行》的“中国盒子”式的框架结构

上一篇 / 下一篇 2006-02-20 14:02:44 / 个人分类:怀沙笛沉兮畔牢愁

1.1.白居易的长诗《琵琶行》在运用历史分析的方法时,看到的仅是一个语言指称意义上的故事。如果借用结构分析和词语研究的方法,就会发现长诗在语言文字组成的集合层面之下,存在着一个深层的框架结构——“中国盒子”式的框架结构。认识这个结构,有利于进一步认识和全面把握这首长诗。

本文试图证明长诗中这一深层结构的存在。

2.1.所谓“中国盒子”的特征是,在该盒子打开后,里面套着另一个同形同构的较小盒子;打开第二个小盒子,里面又套着第三个更小的盒子。如此若干,层层相套。

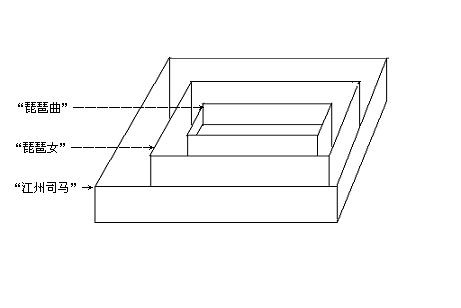

为了论说的方便,长诗的文字表层可以大致划分为三部分。依次命名为“琵琶曲”、“琵琶女”和“江州司马”。其大致范围是,“琵琶曲”:“转轴拨弦三两声——四弦一声如裂帛”;“琵琶女”:“千呼万唤始出来——梦啼妆泪红阑干”;“江州司马”:“浔阳江头夜送客——江州司马青衫湿”。那么,与这个文字表层相对应的深层结构关系可描述为:“江州司马”是“中国盒子”式框架结构的最外层。依次向内,“琵琶女”外合“江州司马”,内套“琵琶曲”,是第二层。“琵琶曲”则是这个盒子结构中的最内一层。三者在功能上形成了一个“中国盒子”式的套合关系。如图所示:

以下将立足于长诗本体,分三个步骤来讨论:1)用结构分析方式,证明三者“骨骼”层的套合关系;2)用词语研究方式,证明三者“肌肤”层的套合关系;3)用历史分析的方式,证明三者“情感”层的套合关系。4)浅析语言修辞(“服装”层)的层次性,为上述分析提供佐证。

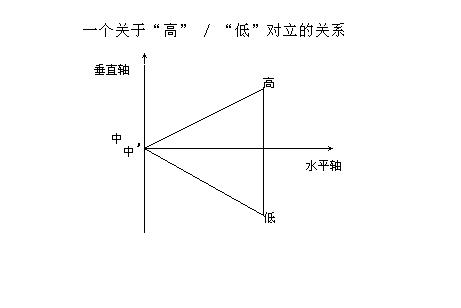

2.2.“琵琶曲”中关于乐曲的文字有二十二句。尽管不一定是一支具体乐曲的摹状,但经过一定的操作,便会有一个完整的结构显现。即用括号括起其中的实际内容,把它处理成一个自足的单位(单元)的集合。去专注于单位意象的相互关系(仅对于两两意象间如何搭配成关系结构感兴趣)。这样,每个单位的意义只是完全取决于与其他单位的关系,已不具有指称的、“实体”的意义,仅具有形式的、“关系”的意义。这样处理后,从深层显现的单元关系结构可概括为:一个关于“高” / “低”对立的关系程式。

将单位意象抽去实体的意义,仅剩关系的意义时就成为单元。单元可以词,也可以是句子、复句或句群。这里为了简便起见,取句群作单元来建构关系程式。这样,A单位意象“转轴拨弦三两声”到“说尽心中无限事”这一组叙述,从整个乐曲的关系地位来处理,可以被改写为仅有关系意义的“中”的运动。照此类推,与沿着水平轴运动的这个“中”相对,B单位意象“轻拢慢捻抹复挑”到“大珠小珠落玉盘”则是一个沿着垂直轴向“高”的运动,且直达到最和谐完美的“间关莺语花底滑”的最高点。到此,有一个沿着垂直轴的陡然下跌,向“低”运动,直到C单位意象的“此时无声胜有声”的最低点。接着,有一个回升,“银瓶乍破水浆迸”到“四弦一声如裂帛”(D单位),也是“中”的运动。但从时间上看,已不是前面“转轴拨弦三两声”的“中”了,为表区别可标为“中 ’”。于是,得到下列关系程式:中——高 / 低——中 ’。上述操作,实际上接近于将一个以单元的历史排列为横轴,以单元的共时变化为纵轴的坐标系,架在“琵琶曲”的语言集合上作分析工作。当我们把单元凝聚为坐标上的点 时,就得到下列关系程式和图式:

中 —— 高 / 低 —— 中 ’

A —— B / C ——D

α——β / λ——ξ

甲——乙 / 丙——丁

同样,“琵琶女”也会从中显现这样一个关系程式。以“弟走从军阿姨死,暮去朝来颜色故”为转折,前后有一个跌宕,形成“高” / “低”对立,与垂直轴“高” / “低”相对,α单位意象“自言本是京城女”的开头几句,是沿着水平轴运动,可看作是“中”。至于“琵琶曲 ”尽管长达二十多句,但从“琵琶女”的主体地位看,其功能性的价值和意义只相当于“自言”前的一个序曲,仅构成“琵琶女”α单位意象中的一个子单元,其地位在此只是相当于句群中的一个句,或句子中的一个词。β单位意象“五陵年少争缠头”到“血红罗裙翻酒污”,是沿着垂直轴向上运动。而λ单位的“门前冷落鞍马稀”是最低点,到“绕船月明江水寒”则是一个逐渐回升的运动。当到达ξ单位的“绕船月明江水寒”诸句,就回应了“自言”之始的“东船西舫悄无言”。某种意义上又回到了“中”,但已不是回忆“十三学得琵琶成”那个实体的“中”,而是“忽梦少年”的虚体的“中”,即“中 ’”。其形式程式也是:中——高 / 低——中 ’。同样也可以得到同上的坐标图式 α——β / λ——ξ。

这就表明了“琵琶女”与“琵琶曲”同形同构。当然地,“江州司马”也是这种形式程式和图式。

纵观长诗《琵琶行》,字里行间,从甲单位“浔阳江头夜送客”、“忽闻水上琵琶声”,到乙单位的一曲琵琶语之后,琵琶女“自言本是京城女”(“琵琶女”又可处理为“江州司马”的子单元),而后“我闻琵琶已叹息,又闻此语重唧唧”,不正是水平轴上的“中”逐渐向垂直轴上的“高”运动吗?一直达到“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”的高峰(乙单元点)。与此对立,丙单位的“谪居卧病浔阳城”、“黄芦苦竹绕宅生”等方方面面,则是“低”谷(丙单元点)。而后,又逐渐回升到丁单位的“莫辞更坐弹一曲”,呼应开首“千呼万唤始出来”,构成了“中 ’”。故有程式中——高 / 低 ——中 ’和坐标图式 甲 —— 乙 / 丙 —— 丁。

结构分析表明,长诗《琵琶行》不过是在反复使用同一个结构程式(中——高 / 低——中 ’),在同一个结构程式中分别填进三种不同的意象材料(ABCD;αβλξ;甲乙丙丁),来构成三个层次。而这三个层次又依次包容,形成一种“母子”结构关系(ABCD包容于α;而αβλξ包容于甲)。到此,从结构的角度初步证明了长诗“中国盒子”式的框架结构的存在。

2.3. 以上远距离地,仿佛是透过 X 光机,去分析了“琵琶曲”、“琵琶女”和“江州司马”三者的骨骼之后。这里,再走近去看一看三者的“肌肤”,近到看不见事件组成的情节,只看见词语的关联而形成的“情节”。

《琵琶行》是一首诗,诗的显著特征在于词语是作为词语本身被感知的,而不只是作为所指称的事物或感情的代表。词的排列、词的意义、词的外部和内部形式,都有着自身的分量和价值。换言之,诗的语言不是普通语言符号,而是“自立符号”,所注重的是具词的象(词语在诗中各种附加色彩构成的意象),而不是具像的词(仅含指称意义)。诗中有三次“月”字出现可作为反例。尽管在词典中,“月”的指称意义完全一致,但在作品中,由于各自处于不同的词语关联之中,便形成了三个不同的意象。“别时茫茫江浸月”表忧郁;“唯见江心秋月白”表宁静;“绕船月明江水寒”表思念、孤独。从这个意义上讲,自然界之物有其明确的自然属性,而诗中之“物”却只有诗中赋予的属性。

这样来看“琵琶曲”、“琵琶女”和“江州司马”,三者词语虽然所指称的具体对象大相径庭,但词语在凸现自身的行动中,所分娩出的感觉、情绪、暗示义、联想义、象征义等具词的象却是契合的、“等价”的。如“琵琶曲”中,“转轴拨弦三两声,未成曲调先有情”中的“情”(A),结合上下文,可知是一种“忧愁暗恨”之情;这个“情”就暗合了“琵琶女”中“自言”之前,“沉吟放拨插弦中,整 顿 衣裳起敛容”中的“沉吟”(α)情绪;这又与“江州司马”中“醉不成欢惨将别”的“惨”(甲)(忧恨状)相对应。又如“大弦嘈嘈如急雨”到“大珠小珠落玉盘”四句(B),就对应了“五陵年少争缠头”到“血色 罗裙翻酒污”四句(β);而且对外关联,把“江州司马”中的“移船相近邀相见”到“犹抱琵琶半遮面”四句(乙)结合进这种对应之中。故有A=α=甲;B=β=乙的“等价”关系。事实上,这种词语之间的关联,在循着“琵琶曲”乃至于三者中任何一者的词语(字、词、句、句群)之逐个推研中,长诗另两者的词语(字、词、句、句群)都可以这样被对应地探索下去,并得到关联性的解释。这表明三者词语之间是处于一种“等价”变换的关系之中。再如三者尾部,“曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛”中的“裂帛”(C),“夜深忽梦少年事,梦啼妆泪红阑干”中的“梦啼”(λ),和“凄凄不似向前声,满座重闻皆掩泣”中的“掩泣”(丙),结合上下文,不都获得了这样一种相应延伸的情感意象?即,美好的已成为过去!故有C=λ=丙=“美好的已成为过去”。

推而广之,“琵琶曲”、“琵琶女”和“江 州 司 马”这 三个最大的、具像迥然相异的词,在词语的情感色彩构成的意象(具词的象)上却是“等价”的。这三个“词语”构成一种“置换变形”的关系:“琵琶曲”是“琵琶女”的置换,“琵琶女”又是“江州司马”的置换;乐曲过程是女子身世的变形,女子身世是江州司马遭遇的变形。三者异质而同构,演绎互释,敷衍成篇。

2.4.如果去历史地,将“琵琶曲”、“琵琶女”和“江州司马”三者置于那个时代的背景之下,就可以很清晰地把握到三者中有一条共通的感情线索。

其实,“琵琶曲”正是琵琶女曲折、复杂感情的表现。开首“转轴拨弦三两声,未成曲调先有情”,乐曲乃要表达的情,是琵琶女当年狂欢乐极,而今独守空船,耳听荻花瑟瑟,身伴江头寒月,回首往事无限惆怅,而赋予曲调的凄凉感情。而“轻拢慢捻抹复挑”到“大珠小珠落玉盘”,则是琵琶女青春佳期歌舞生活的艺术再现;情凝弦上,意注指端,是全曲的高潮,情调激昂。再之,“间关莺语花底滑”到“此时无声胜有声”,婉转而下,琵琶女一旦春去花落,年长色衰,只有“嫁作商人妇”,乐曲的感情忧郁哀愁。到全曲结尾,琵琶女“忧愁暗恨”终于爆发,这是一个被“五陵年少”玩而弃之的女子的控诉。乐曲满是悲愤。因此,琵琶曲的感情线索经历了一个曲折、复杂而合乎逻辑的过程:凄凉——昂扬——忧郁——悲愤。

当然地,这也是“琵琶女”的感情线索。

几乎毋须证明,“江州司马”也有这么个感情线索。“醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月”:凄凉。“今夜闻君琵琶语,如听仙乐耳暂明”:昂扬。“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”:忧郁。“座中泣下谁最多?江州司马青衫湿”:悲愤。由据清人考证,《琵琶行》并非记实,而是诗人的虚构。琵琶女的形象何尝不隐伏着诗人自己仕途经济的影子呢?一句话,琵琶曲就是琵琶女,琵琶女就是江州司马。前者是后者的衍生,后者是前者的“原型”。三者故事虽异,感情却是一脉相承。

3.1. 最后,在论述了“琵琶曲”、“琵琶女”和“江州司马”分别在“骨骼”、“肌肤”和“情感”上的套合关系,从而表明三者在整体上的“中国盒子”式的框架结构关系之后,再来看看三者的“服饰”(语言修饰)所表现出的与上述框架结构同一的层次性。

这种层次性表现为,自“江州司马”始,从外而内,自下而上,语言由平朴而华丽,由粗放而精工,层层超凡,步步脱俗,最终凸显“琵琶曲”的“仙乐”境界。如图:

先看语音,“琵琶曲”中叠音词多,平声韵多,处处双声叠韵,在一片平声的和熹微风中,间以适量的仄声,犹如对对配玉,叮咚悦耳。不似“江州司马”中的“唧唧”的咂嘴声和“呕呀嘲喳”的模拟自然声,沾灰带土,难以入耳。从词汇的选用看,“琵琶曲”中活动的多是“珠”、“玉盘”、“莺语”、“花”、“冰泉”、“帛”、“秋月”等一些典雅明快的词语。既具体形象,又饱含复义。它们除了自身色彩丰富外,还组成了诸如“大珠小珠落玉盘”、“泉流冰下”等这样一些华贵冷雅的意象。本来作者不吝笔墨,语言上精工细作,已够银光摇曳、珠玉阑珊,却又在词于词、短语与短语之间去下着比兴组合的功夫。其中,比喻的大量使用,使得词语和意象本身被超越。“间关莺语花底滑”显然已不是字面意义上的物象了。而连篇累牍的明喻、暗喻、转喻,更使得整个“琵琶曲”的指称意义脱落松动,词语及意象飘飞欲仙,形成了景外之景、象外之象。而“琵琶女”则要实得多,“江州司马”更是如同大白话。“如五陵年少争缠头”、“我从去岁辞帝京”等,多是对事物和情感的直接指称。即使有一些形象具体的词语,也是越来越入俗,色彩越来越阴沉。如“血红罗裙”、“酒污”、“黄芦苦宅”、“猿哀鸣”等。又由于陈述性语言的使用,严格的语法逻辑的限制,使得语言组合相对地僵直而平淡。

形式总是为内容服务的。长诗要凸出琵琶曲的“仙乐”地位,势必语言上匠心独运。结果是,自下而上,靠近“琵琶曲”的过程,仿佛是在逐渐超脱杂芜语言的尘世,步入语言象牙塔之顶端的过程;自外而内,仿佛是在层层揭开那其貌不扬的东方魔盒的语言外壳,去衬托和展露那光艳一闪的琵琶之语的金匣子的过程。这种语言修饰形式的层次美的构成,是对《琵琶行》的“中国盒子”式框架结构论证的有力补充。

(写于1988年)

标题搜索

日历

|

|||||||||

| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||

| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||

| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||

我的存档

数据统计

- 访问量: 66065

- 日志数: 354

- 图片数: 16777215

- 建立时间: 2005-10-09

- 更新时间: 2009-09-22